熱中症に注意しましょう

声をかけあって、熱中症を予防しよう!

熱中症は、高温の環境や体調などの条件により、誰もがかかる危険性があります。水分補給や冷房を上手に使うなど、一人ひとりが熱中症予防の正しい知識をもつことで防ぐことができます。皆で声をかけあい、熱中症を防ぎましょう。

特に、高齢者は、汗をかきにくく、暑さやのどの渇きを感じにくい傾向にあります。のどが乾かなくても、意識して水分を摂るようにしましょう。

熱中症は室内でも起こります。窓を開け空気の入れ替えを行ったり、上手にエアコンを使うなど、室内の気温の上昇にも注意し、熱中症に十分気を付けましょう。

-

熱中症予防のために(厚生労働省) (PDF 540.1KB)

熱中症の予防・症状・対処法等について、わかりやすくまとめたリーフレットです。 -

高齢者のための熱中症対策 (PDF 3.4MB)

高齢者の居室では冷房使用時間が短く、使用する際も設定温度が高いことが報告されています。エアコンを上手に使い、暑さを避けましょう。

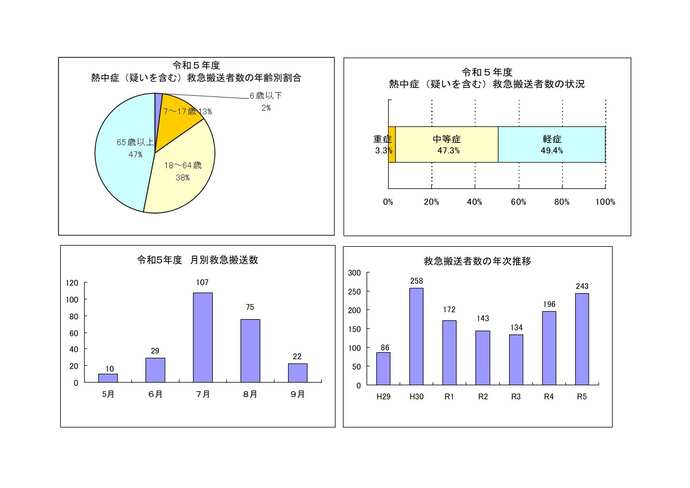

令和5年度 熱中症(疑いを含む)救急搬送者数

年齢別では65歳以上の高齢者が46.9%と最も多かったです。

熱中症とは

「熱中症」とは、高温、多湿などの環境や、激しい労働や運動によって体にたまる熱などに体が十分に対応できず、体内の水分や塩分(ナトリウム)のバランスが崩れたり、体温の調節機能が正常に働かなくなることによって引き起こされます。重症化すると死に至る可能性もありますが、正しい知識と適切な行動で防ぐことができます。

熱中症の症状

熱中症には3段階の症状があります。

- 1度(軽症)

- めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直(こむら返り)、大量の発汗、手足のしびれ、気分の不快 など

- 2度(中等症)

- 頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐、倦怠感(からだがだるい)、虚脱感(からだに力が入らない) など

(注意)涼しい場所へ移動、体を冷やす、水分補給などの応急処置を行っても、口から水分が摂れない場合や症状が改善しない場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。

- 3度(重症)

- 意識障がい、けいれん、手足の運動障がい(まっすぐ走れない・歩けない)、高体温(からだに触ると熱い) など

(注意)速やかに医療機関を受診する必要があります。

熱中症が疑われる時の応急処置

暑い季節には、熱中症で救急搬送される方が増加する傾向にあります。

皆さんそれぞれが熱中症にならないよう心掛けて頂くのはもちろん、もしもの時に備えた、応急手当について広く知って頂きたいため、宇都宮市消防局の救急救命士たちが、熱中症の応急手当について解説します。

- 風通しのよい日陰や涼しい場所に避難させる。

- 衣服をゆるめて身体を楽にし、皮膚に水をかけて、うちわであおぐことで体を冷やす。冷たいタオルや氷などがあれば、太い血管のあるわきの下や首筋、足の付け根などを冷やす。

- 水分を自力で摂取できる場合は、水分・塩分を補給する。ただし、意識がないときは口からの水分補給は行わないこと。自力で水分摂取ができない場合は、症状が軽そうに見えても、速やかに医療機関を受診する。

- 意識がない場合や症状が改善しない場合は、医療機関に搬送する。 (患者をひとりにせず、必ず付き添いを付ける。)

熱中症を防ぐポイント

- 室内で

-

- エアコン・扇風機を上手に使う。

- 部屋の風通しをよくする。

- 窓から射し込む日射を遮る。(すだれ・緑のカーテン など)

- 日常生活で

-

- 急に暑くなった日に注意する。

- 暑さに備えたからだづくりをする。

- のどが渇く前に、こまめに水分を補給する。

- 暑さ指数を参考にする。(詳しくは下記参照)

- 外出時に

-

- 涼しい服装にする。(通気性がよく吸湿・速乾の衣服)

- 日傘や帽子を利用する。(帽子は時々はずして汗の蒸発を促す)

- 涼しい場所(日陰)や施設などを利用し、こまめに休憩をとる。

- 子どもを十分に観察する。

- 車内に子どもだけを置いて離れない。

- 体調に合わせて

-

- こまめな体温測定

- 保冷剤、冷たいタオルなどによる体の冷却

- 暑い日は決して無理をしない。

(注意)通常の水分補給は水やお茶などで問題ありません。大量に汗をかいた時は、スポーツドリンクや経口補水液など適度な塩分を含んだ水分補給が薦められます。また、アルコールは、尿の量を増やし体内の水分を排泄してしまうため、汗で失われた水分をアルコールで補給することはできません。

- 特に注意が必要な人

-

- 高齢者・障がい者・子ども

- 体調が悪い人

- 暑さに慣れていない人

- 持病のある人

特に、高齢者は、暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、体が熱を逃がす機能も低下します。

- 特に注意が必要な日

-

- 気温が高い

- 湿度が高い

- 風が弱い

- 急に暑くなった

熱中症は、室内や夜間でも多く発生しています。

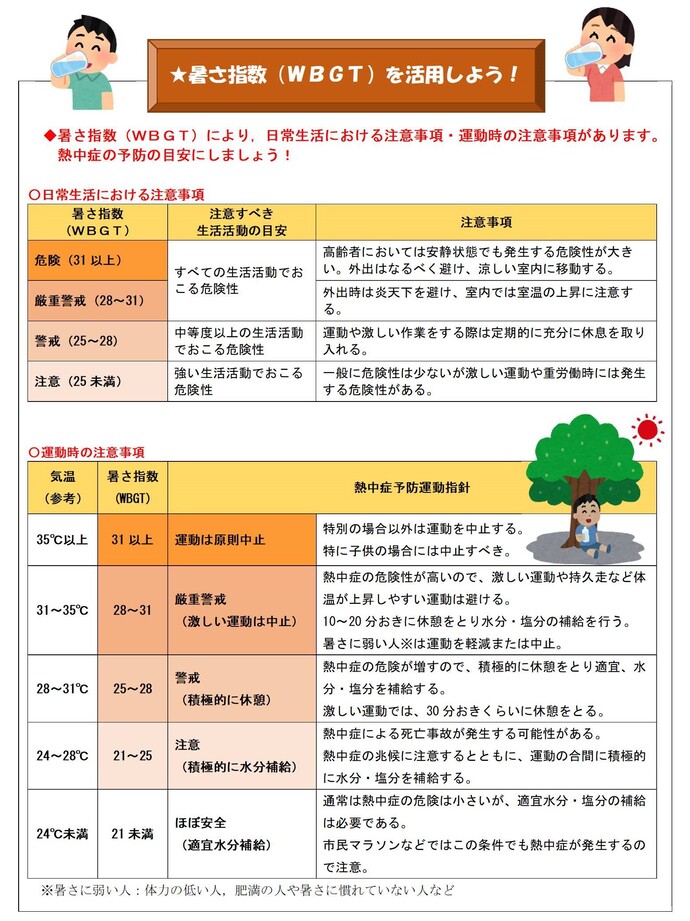

熱中症の予防に暑さ指数(WBGT)を活用しましょう

暑さ指数(WBGT)とは、気温や湿度、輻射熱を基に算出した指標です。

同じ気温でも、湿度が高ければ、熱中症になりやすくなります。気温だけでなく、暑さ指数予測を活用して熱中症を予防しましょう。

下記のリンク先(環境省のホームページ)から、本市の暑さ指数が確認できます。

「暑さ指数計」を貸し出します

夏季におけるイベントや人が集まる催し、職場等において、暑さ指数を計測することで、「暑さ」を見える化し、熱中症予防に役立てるため、市内の地域団体、事業所、行政機関等に対し、暑さ指数計を無料で貸し出ししますので、是非ご利用ください。

暑さ指数(WBGT)に応じた注意事項等(環境省)

熱中症警戒アラートを活用しよう

熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される日(県内いずれかの暑さ指数情報提供地点で暑さ指数(WBGT)33を超える日)の前日夕方または当日早朝に都道府県ごとに発表されます。

熱中症を防ぐためにお願いしたいこと

- 暑さの感じ方は人によって異なります。

その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響します。体調の変化に気をつけましょう。 - 高齢者の方は特に注意が必要です。 (室内にいるときも注意が必要)

熱中症による死亡者の約9割が高齢者(65歳以上)です。また、高齢者の熱中症は半数以上が自宅で発生しています。のどの渇きを感じていなくてもこまめに水分補給をしましょう。暑さを感じなくても室温や外気温を測定し、扇風機やエアコンを使って温度調整をするように心がけましょう。 - まわりが協力して、熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です。

一人ひとりが周囲の人に気を配り、特に、熱中症にかかりやすい高齢者、障がい者・障がい児、子どもについては、周囲が協力して注意深く見守るようにしましょう。 - 節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようにご注意ください。

気温や湿度の高い日には、決して無理な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使用するようにしましょう。

障がいをお持ちの方向け熱中症予防のポイント

障がいの中には、汗をかけない・体温調節ができないなどもあります。また、のどが渇いていても、気づかない・自分で水分がとれない・汗をふけないため体温が下がりにくい場合もあります。介助者の方やまわりの方は体調の変化に気をつけ、早めの水分補給などの声かけをしましょう。

-

障がいをお持ちの方 (PDF 947.4KB)

-

夏場の外出に慣れていない方 (PDF 614.4KB)

-

介護者・周囲や方 (PDF 601.2KB)

-

視覚障がいをお持ちの方 (PDF 600.8KB)

-

手足・体幹の障がいをお持ちの方 (PDF 645.6KB)

-

知的・発達障がいをお持ちの方 (PDF 598.0KB)

外国の方向け 熱中症予防リーフレット

いろいろな国の言葉で書かれています。

-

熱中症予防リーフレット(英語版) (PDF 1.8MB)

-

熱中症予防リーフレット(中国語繁体字版) (PDF 1.3MB)

-

熱中症予防リーフレット(中国語簡体字版) (PDF 1.3MB)

-

熱中症予防リーフレット(韓国語版) (PDF 1.2MB)

次のリンクから ほかの国の言葉も 見ることができます。

イタリア語 インドネシア語 スペイン語 タイ語 タガログ語 ドイツ語

ネパール語 フランス語 ベトナム語 ポルトガル語

夏季のイベントにおける熱中症対策について

市民が多く集まるイベントを開催する時や熱中症の発症リスクが高い方(高齢者や子ども、障がい者等)に接する際は、熱中症予防に関する対応・注意喚起をお願いいたします。

添付の「夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン2020」には、イベント運営上の工夫等が掲載されておりますので、ご活用ください。

添付ファイル

-

熱中症ご存知ですか、予防・対処方法(環境省作成) (PDF 2.4MB)

-

熱中症思い当たることはありませんか(環境省作成) (PDF 1.2MB)

-

農作業中の熱中症対策チェック(農林水産省作成) (PDF 576.7KB)

-

熱中症警戒アラート全国運用中! (PDF 831.7KB)

-

エアコンが使用できないときの熱中症対策 (PDF 1.1MB)

~故障時や停電時など、エアコンが使用できない時の注意点~ -

災害時の熱中症予防 (PDF 457.7KB)

~避難生活・片付け作業時の注意点~

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 健康増進課 健康づくりグループ

電話番号:028-626-1126 ファクス:028-627-9244

住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。